Potret Sejarah Manggarai dalam Sejarah Nusantara: Sebuah Studi Literatur

http://www.floresa.co/2016/05/02/potret-sejarah-manggarai-dalam-sejarah-nusantara-sebuah-studi-literatur/

Catatan editor: Tulisan ini merupakan karya dari Vianney Andro Prasetyo, seorang alumni Australian National University. Ia merupakan pemerhati lingkungan, penikmat pariwisata, kopi dan sejarah. Sekarang, Andro tinggal di Ruteng. Dalam surat elektronik kepada Floresa.co, ia berharap, ulasan dengan basis ilmiah ini yang juga berisi hipotesis mengenai asal usul Manggarai, bisa menjadi referensi bagi masyarakat yang ingin belajar tentang Manggarai.

Kesultanan Bima dan Kesultanan Makassar

Sejarah Manggarai tidak lepas dari sejarah Kerajaan lain di Nusantara seperti Kerajaan Gowa yang kemudian dilebur bersama Kerajaan Tallo menjadi Kesultanan Makassar, Kerajaan Bima, perkembangan Agama Islam di Nusantara dan penyebaran Agama Katolik di Flores.

Kawasan Barat Flores (Manggarai) pada masa lampau dikuasai oleh Kerajaan Bima hingga pada awal tahun 1900 (Steenbrink 2013). Bima menjadi Kerajaan Islam karena pengaruh Penguasa Gowa yang memeluk Islam pada tahun 1605 dan kemudian membentuk Kesultanan Makassar. Bima yang saat itu menjadi taklukan Gowa kemudian memeluk agama Islam (Steenbrink 2013). Sebagai daerah taklukan, Bima mengirim upeti kepada penguasa Gowa yang juga diambil dari tanah Manggarai seperti hasil bumi dan ternak (Daeng 1995).

Advertisement

Keadaan ini bertahan hingga tahun 1667 saat diadakan Perjanjian

Bungaya antara VOC dan Kerajaan Gowa yang saat itu menguasai Bandar

Makassar. Gowa yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut tetap

melakukan perlawanan dibawah pimpinan Sultan Hasanuddin hingga akhirnya

dikalahkan oleh VOC pada 1669. Perlawanan ini dikenal dengan Perang

Makassar (1666-1669). Daerah yang berhasil lepas dari kekuasaan Gowa

akibat perjanjian dan perang ini adalah Makassar, Bone dan Bima. Pada

tahun 1669, Bima kemudian menyerah dan menandatangi suatu perjanjian

dagang dengan VOC. Selanjutnya, Bima menjadi penguasa tunggal atas

Manggarai yang diakui oleh VOC (Daeng 1995).Pada tahun 1700-an atau mungkin sebelumnya, di Manggarai telah ada suatu sistem pemerintahan dari tiga kelompok masyarakat yang cukup besar, yaitu Todo, Cibal dan Bajo (Daeng 1995). Pada tahun 1727, seorang putra Sultan Bima mempersunting seorang Putri dari Kesultanan Makassar, Puteri Daeng Tamima. Kawasan Manggarai kemudian diserahkan sebagai hadiah perkawinan dan Puteri Daeng Tamima mendirikan Kerajaan Islam di Reo, pantai utara Manggarai. Sultan Musa Lani Alima dari Bima ternyata tidak setuju menjadikan Manggarai sebagai hadiah kepada Kesultanan Makassar. Maka, pada tahun 1732 dibentuklah persekutuan dengan Bajo untuk menyerang Reo dari laut dan mengusir orang Makassar di Reo. Akan tetapi, serangan ini gagal sehingga disusun kekuatan baru dengan bantuan Todo dari arah selatan (Daeng 1995).

Todo menggunakan kesempatan ini untuk memperoleh hegemoni dan pengaruh atas pedalaman Manggarai dengan menaklukkan penguasa-penguasa lokal di pedalaman. Akibat kekuatan yang tidak seimbang, maka Puteri Daeng Tamima akhirnya menyerah dan kembali ke Makassar. Dengan demikian pengaruh Bima atas Manggarai tetap dapat dipertahankan (Daeng 1995).

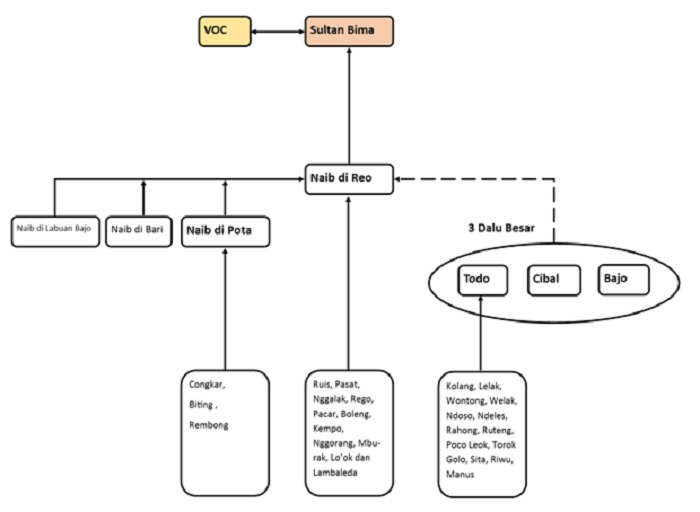

Setelah mengamankan kekuasaan di Manggarai, Bima menjadikan Reo sebagai pusat pemerintahan di Manggarai dengan mengangkat perwakilan Sultan Bima yang disebut Naib. Perwakilan Sultan Bima yg kedudukannya lebih rendah dari perwakilan di Reo juga ditempatkan di Labuan Bajo, Pota dan Bari. Di Manggarai, Kesultanan Bima mempelopori suatu sistem pemerintahan yang disebut kedaluan dan gelarang. Gelarang memiliki status dibawah Kedaluan (Daeng 1995).

Pada tahun 1732, situasi struktur pemerintahan di Manggarai adalah perwakilan Sultan Bima di Reo, Pota, Bari dan Labuan Bajo, tiga dalu besar; Todo, Cibal dan Bajo yang tidak mempunyai hubungan koordinatif dengan Naib di Reo dan juga dalu-dalu kecil lainnya. Selanjutnya, Dalu Todo juga membawahi tiga belas kedaluan yang lebih kecil yaitu Kolang, Lelak, Wontong, Welak, Ndoso, Ndeles, Rahong, Ruteng, Poco Leok, Torok Golo, Sita, Riwu dan Manus, namun tetap membayar upeti kepada Naib di Reo. Sementara itu, Dalu Cibal dan Dalu Bajo tidak membawahi dalu-dalu kecil lainnya namun juga membayar upeti kepada Naib di Reo (Daeng 1995).

Kedaluan yang mempunyai hubungan koordinatif dengan Naib di Reo adalah Ruis, Pasat, Nggalak, Rego, Pacar, Boleng, Kempo, Nggorang, Mburak, Lo’ok dan Lambaleda. Sementara itu, kedaluan yang berada dalam garis koordinatif dengan Naib di Pota adalah Congkar, Biting dan Rembong (Daeng 1995). Seiring dengan berkembangnya daerah kekuasaan Bima di Manggarai dan juga daerah kekuasaan Dalu besar yang ada maka jumlah kedaluan di Manggarai pun bertambah. Pada perkembangannya, daerah Manggarai terbagi dalam 38 kedaluan (Steenbrink 2013).

Tidak adanya akses ke pendidikan mengakibatkan budaya Manggarai pada masa lampau tidak mengenal budaya literasi dalam konteks membaca dan menulis. Beberapa orang mungkin mempunyai kemampuan tersebut terutama yang mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan suku bangsa lain di derah pesisir ataupun karena intervensi dari misionaris (Pemerintah Kolonial Belanda) dengan mengirim mereka ke sekolah-sekolah misi yang ada di Flores. Misionaris dan Pemerintah Kolonial Belanda juga telah membantu memberikan referensi sejarah Manggarai sejak awal 1900 melalui penelitian-penelitian etnologi.

Minangkabau

Namun bila kita kaitkan dan lihat lebih jauh mungkin saja cerita ini bisa di telaah berdasarkan catatan sejarah dan riset yang ada. Suku Minangkabau dan Makassar dan Bugis merupakan sedikit dari suku-suku di Indonesia yang melakukan perantuan pada masa lalu (Persoon 2002). Wilayah yang diliputi juga cukup besar. Suku Minangkabau merantau hampir diseluruh kawasan Asia Tenggara termasuk kawasan Indonesia Timur. Salah satu perantau awal dari Minangkabau bermukim di kawasan Negri Sembilan di Semenanjung Malayu dan menjadi bagian dari Negara Federasi Malaysia.

Suku Makassar ataupun Bugis diketahui melakukan pencarian teripang hingga ke pesisir utara di benua Australia dan melakukan perdagangan hingga ke Madagaskar. Ada kemiripan yang mendasari perantuan suku-suku ini, yaitu perdagangan atau faktor ekonomi. Namun, ada satu hal yang berbeda dari Suku Minangkabau yang juga mendorong suku ini untuk merantau, yaitu budaya Matrilineal (Persoon 2002).

Orang Minangkabau akan pergi merantau dan enggan untuk kembali sebelum meraih kesuksesan. Suatu pegangan hidup yang ditanamkan oleh para Ibu di Minangkabau kepada anak laki-lakinya yang kini menjadi lebih umum bagi suku-suku lain di Indonesia. Anak laki-laki Minangkabau akan merantau dan keluar dari rumah saat dewasa karena menyadari bahwa rumah dan tanah menjadi hak bagi Saudarinya, apalahi bila saudari mereka sudah menikah dan mempunyai anak. Suatu budaya yang diperkenalkan oleh nenek moyang legendaris masyarakat Minangkabau Datuak Katamanggungan dan Datuak Perpatih Nan Sebatang. Mereka berdua yang dipercaya menyusun sistem adat Minangkabau atau yang dikenal dengan Lareh Bodi Caniago pada sekitar tahun 1200, jauh sebelum Agama Islam masuk ke Minangkabau (Batuah AD dan Madjoindo AD 1959).

Menurut catatan dalam Suma Oriental oleh Robert Pires, diketahui bahwa pada sekitar awal tahun 1500 terdapat Tiga Raja yang berkuasa di Minangkabau; Raja Alam, Raja Sabda dan Raja Ibadat (Cortesao A 1944). Menurut catatan yang dibuat antara tahun 1513-1515, disebutkan bahwa dari ketiga Raja Minangkabau tersebut hanya satu yang telah memeluk Agama Islam sejak 15 tahun sebelumnya. Ini artinya, Agama Islam mulai berkembang di sebagian masyarakat Minangkabau pada sekitar tahun 1498 – 1500.

Seperti dijelaskan diawal, budaya merantau Minangkabau yang kuat berdampak pada migrasi besar-besaran sekitar tahun 1500 an (Dobbin 2008). Banyak orang Minangkabau yang pindah ke sisi Timur Sumatera bahkan hingga ke Semenanjung Malaya karena adanya Kesultanan Malaka dan jalur perdagangan yang ramai. Kesultanan Malaka saat itu memang dipengaruhi oleh Islam namun pada pelaksanaan hukum dan pemerintahan tidak didasarkan sepenuh pada nilai-nilai Islam (Halimi 2008). Demikian pula dengan situasi masyarakat Minangkabau saat itu. Masyarakat Minangkabau baru menerapkan ajaran Islam sepenuhnya setelah meletusnya Perang Paderi (1803-1838), akibat konflik antara Kaum Adat dan Kaum Paderi (Ulama).

Setelahnya jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, banyak orang Melayu termasuk Minangkabau yang berimigrasi ke Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan. Saat itu Kerajaan Gowa belum memeluk Islam dan orang-orang Melayu ini lah yang memperkenalkan Islam hingga Kerajaan Gowa memeluk Islam pada awal tahun 1600 yang juga kemudian mempengaruhi Kerajaan Bima.

Hipotesa Keturunan Minangkabau di Manggarai

Bila melihat dari catatan sebelumnya dimana pada tahun 1732 telah terdapat 3 dalu besar di Manggarai termasuk Todo, dan belum berkembangnya Islam di Manggarai, maka hipotesa yang bisa dibangun adalah sebagai berikut:

Nenek moyang Dalu Todo mungkin berasal

dari suku Minangkabau yang merantau pada sekitar abad ke 12 sampai abad

ke 14 saat telah berlaku budaya Matrilineal. Namun kemudian, mengapa

budaya tersebut tidak diterapkan di Todo masih perlu diteliti. Mungkin

saja para perantau awal ini adalah mereka yang menolak budaya

Matrilineal.

Nenek moyang Dalu Todo mungkin berasal

dari Suku Minangkabau yang merantau ke Sulawesi Selatan pada abad ke 15

dan 16. Diketahui bahwa suku Minangkabau telah bermukim di Makassar

sejak tahun 1490. Sebagai bandar yang cukup besar pada masanya,

sangatlah mungkin Makassar dihuni oleh suku-suku lainnnya seperti Bugis,

Luwu dan bahkan Bima. Kawin campur mungkin terjadi dan pengaruh Islam

masih belum terlalu kuat. Dengan hubungan antara Gowa dan Bima, juga

karakter Minangkabau dan Bugis/Makassar sebagai perantau dan penjelajah,

mungkin terjadi bahwa perantau Minangkabau ini ataupun keturunannya

ikut dalam ekspedisi ke Manggarai dan bermukim didaerah Todo hingga

berkembang sampai saat ini. Abad ke 15 sampai dengan awal abad ke 17

bisa dikatakan sebagai masa peralihan dimana Kerajaaan-Kerajaan di

Nusantara mulai memeluk Islam. Namun pengaruhnya dalam pemerintahan dan

hukum belum begitu kuat, sehingga masih banyak masyarakatnya yang

berpegang kepada adat istadat dan budaya. Hal ini juga terjadi di

Kerjaan Minangkabau dan Kerajaan Gowa sehingga sangat mungkin perantau

Minangkabau yang datang ke Manggarai masih berpegang kepada adat

dibanding agama yang masif relatif baru.

Pertanyaan mengenai budaya matrilineal

yang tidak diwariskan juga akan muncul. Namun hipotesa ini menjelaskan

bahwa mungkin saja para perantau ini punya motif yang sama dengan

perantau di hipotesa pertama, yaitu menolak Matrilineal atau bisa saja

para perantau ini adalah suku Minangkabau yang telah menetap beberapa

saat di Makassar sebelum melanjutkan perjalanan ke Manggarai. Sebagai

pendatang di Makassar yang adalah patrilineal, bukan tidak mungkin Suku

Minangkabau ini kemudian mengadopsi sistem yang sama. Faktor kawin

campur dan eksposur terhadap budaya lain bisa mempengaruhi kenapa sistem

kekerabatan matrilineal tidak dibawa ke Manggarai.

Perbudakan dan PerlawananKondisi topografi dan geografi pada masa lampau menyebabkan sulitnya akses ke daerah pedalaman Manggarai. Sehingga terdapat perbedaan jelas antara penduduk di daerah pesisir yang didominasi suku Bima, Makassar dan Bugis dan penduduk Manggarai di daerah pedalaman. Hingga tahun 1900, penduduk di pedalaman mempunyai perasaan takut yang mendalam tehadap pendatang karena risiko penyerangan dan dijadikan budak (Steenbrink 2002).

Pada tahun 1700, di Batavia telah terdapat suatu desa dengan nama Manggarai yang dinamakan karena banyaknya budak yang berasal dari Flores bagian Barat (Steenbrink 2002). Mereka mengumpulkan pajak, hasil bumi, ternak dan juga budak dari penguasa lokal (dalu) dipedalaman Manggarai (Steenbrink 2013).

Pada 1 Januari 1860, Pemerintahan Kolonial Belanda menghapus perbudakan di Hindia Belanda. Akan tetapi budak-budak di Pulau Sumbawa yang sebagian berasal dari Flores bagian Barat baru benar-benar dibebaskan pada tahun 1910 (Steenbrink 2013). Sementara di Flores Barat sendiri praktek pengambilan budak baru benar-benar hilang saat Belanda secara resmi mengambil alih kekuasaan pada 1908.

Pada tahun 1783 diadakan suatu perjanjian tertulis antar Sultan Bima, Abdulkadim dengan sejumlah Dalu di Manggarai yang isinya mengingatkan kembali pengakuan Belanda terhadap kekuasaan Bima di Manggarai pada tahun 1669. Persetujuan ditandai dengan penyerahan alat-alat upacara kebesaran dan senjata kepada sejumlah perwakilan Dalu. Akan tetapi, isi perjanjian tersebut membuat hubungan antara Bima dan penduduk pedalaman Manggarai menjadi tidak seimbang dimana kedaluan di pedalaman dilarang melakukan hubungan dagang dengan pihak lain. Sementara itu, Bima hanya menerima pajak, upeti dan budak dari kedaluan yang ada. Penduduk Bima, Bugis atau Makassar yang beristrikan orang dari pedalaman Manggarai dilarang tinggal di derah kedaluan karena akan mencemari adat dan agama. Ini pula yang membuat Agama Islam pada saat itu tidak bisa berkembang di Manggarai yang sebagian besar penduduknya masih menganut kepercayaan lokal (Steenbrink 2013).

Melalui persetujuan pada 1783, Bima telah memainkan peranan penting dan pengaruhnya terasa sampai jauh ke pedalaman. Sehingga timbul reaksi dan perlawanan dari pemimpin lokal, apalagi dengan adanya kekuatan baru yang muncul, Todo.

Pada tahun 1860, Dalu Todo menentang Bima secara resmi dengan menolak kekuasaan Sultan Bima. Pada tahun 1905, Todo menolak untuk membayar upeti pada saat penobatan seorang Sultan baru di Bima. Pada tahun 1915, saat seorang Sultan Bima wafat, seluruh Kedaluan di Manggarai menolak hadir pada saat upacara pemakamam dan menyatakan diri bebas dari Bima (Daeng 1995).

Runtuhnya Kekuasaan Bima

Pada awal 1900, kekuasaan Bima di Manggarai mulai memudar. Pada tahun 1908, Belanda secara resmi melakukan kegiatan administratif di Manggarai. Selanjutnya, pada tahun 1913, terjadi perubahan dalam struktur Kesultanan Bima dimana teritori Manggarai dibawah Raja Naib di Reo dinyatakan terpisah dari Kesultanan Bima dan menjadi unit administratif tersendiri. Perubahan struktur VOC ke Pemerintah Hindia Belanda juga mempengaruhi eksistensi Bima di Manggarai. Dengan dibubarkannya VOC pada 1 Januari 1800, maka perjanjian Bima dan VOC pada tahun 1669, tidak lagi relevan dan Pemerintahan Hindia Belanda yg baru mempunyai preferensi yang berbeda tehadap tanah jajahannya di Flores, termasuk salah satunya untuk pengembangan Agama Katolik.

Pada awalnya, Pemerintah Hindia Belanda masih mempertimbangkan untuk mempertahankan keturunan Sultan Bima sebagai penguasa Manggarai yang terpisah dari Bima. Namun, karena situasi yang telah berubah dan penolakan dari penguasa lokal di Manggarai, maka Pemerintah Hindia Belanda mengurungkan niat tersebut dan diantara tahun 1927 dan 1929 Pemerintah Hindia Belanda membuat keputusan untuk memulangkan semua pegawai pemerintahan yang berasal dari Bima (Steenbrink 2013).

Selanjutnya, anak bungsu dari Tamur, pemimpin Kedaluan Todo yang bernama Baroek dinominasikan untuk menjadi Raja Manggarai (Radja van Manggarai). Baroek yang lahir pada 1900 telah dididik pada sebuah sekolah Misi di Ende. Sementara menunggu Baroek yang sedang menempuh pendidikan kembali ke Manggarai, Belanda menomminasikan Kraeng Bagoeng yang juga berasal dari Dalu Todo untuk menjadi Raja Manggarai pada tahun 1924 (Steenbrink 2013).

Kekuasaan Bima di Manggarai berakhir secara resmi pada tanggal 21 April 1929. Sementara itu, Baroek di inagurasi menjadi Raja yang baru pada tanggal 13 November 1930. Radja Bagoeng yang adalah Raja Manggarai sebelumnya berganti menjadi Raja Bicara Manggarai (Radja Bitjara van Manggarai). Keputusan final ini menandai berakhirnya kekuasaan Muslim Bima di Manggarai dan diganti dengan Penguasa Katolik lokal dari Manggarai dibawah pengawasan Belanda. Pusat pemerintahan yang sedianya berada di Reo juga dipindahkan ke Ruteng (Steenbrink 2013).

Manggarai juga mendapat pengaruh budaya oleh pendatang dari berbagai macam latar belakang, seperti Cina, Jawa, Bugis, Padang, Bali, Makasar, Belanda, Portugis, termasuk penduduk Pulau Flores dan penduduk NTT dari daerah lain. Hal ini telah memperkaya dan membentuk keanekaragaman budaya di Manggarai.

Referensi:

1944, Cortesao A., The Soma Oriental of Tome Pires, Hakluyt Society, Vol. 2, London

1959, Batuah A.D dan Madjoindo A.D., Tambo Minangkabau dan Adatnya, Balai Pustaka, Jakarta.

1995, Daeng H. ‘Manggarai Daerah Sengketa Antara Bima dan Gowa’, Humaniora 11.

1997, Zuhdi S. and Wulandari T.,’Kerajaan Tradisional di Indonesia: BIMA’, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.

2002, Persoon G.A., Defining Wildness and Wilderness: Minangkabau Images and Actions on Siberut (West Sumatra), ‘Tribal Communities in the Malay Worlds: Historical, Cultural and Social Perspectives’, pp. 439-456, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.

2002, Steenbrink K., ‘Flores: Efforts to Create Modern and Christian Society’, Catholics in Indonesia 1808 – 1942. Chapter: 3.

2008, Dobbin C., Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam dan Gerakan Padri: Minangkabau 1784 – 1847, Komunitas Bambu, Jakarta.

2008, Halimi A.J., Sejarah dan Tamadun Bangsa Melayu.

2013, Steenbrink K., ‘Dutch Colonial Containment of Islam in Manggarai, West-Flores, in Favour of Catholicism, 1907-1942’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde Vol. 169, Pp. 104-128, Brill.

________________________________________________________________________________

SEJARAH MANGGARAI

Sejarah manggarai

Sumber: Sejarah manggarai

Sejarah singkat desa wae codi

Tradisi tulis masyarakat asli Indonesia pada masa lampau dapat

dikatakan masih kurang, terutama di Desa Wae Codi. Beberapa catatan

sejarah bisa didapatkan dari arsip peninggalan kerajaan/bangsawan atau

justru dari arsip orang asing. Sementara, tradisi lisan pada masa lampau

hingga masa kini lebih dapat berkembang sehingga kemungkinan bisa

terjadi penyimpangan makna maupun esensi informasi.

Dalam penelitian ini kami mengalami sedikit kesulitan melacak arti

kata “codi” yang melekat pada nama Desa Wae Codi. Para tetua kampong,

bahkan tu’a golo pun, tidak mengetahui arti kata “codi” tersebut. Hingga

pada akhirnya, kami menemukan informan dari Desa Golowoi yang

dapat menjelaskan arti kata “codi” dan perkembangan Desa Wae Codi

sebagaimana yang ia alami.

Nama Desa Wae Codi diambil dari nama sekolah dasar di wilayah

Wae Codi. Sekolah dasar tersebut mulai didirikan pada tahun 1925.

“Wae” adalah air dan “codi” adalah tumpukan. Jadi, Wae Codi bermakna

“tumpukan air”. Wilayah Wae Codi sendiri saat itu berada di Desa Timbu,

yang berjarak sekitar 1,5 km dari Desa Wae Codi saat ini. Mulanya

sekolahan tersebut diberi nama SDK (Sekolah Dasar Katolik) Wae Codi,

sekarang menjadi SDI (Sekolah Dasar Inpres) Wae Paku, dipindahkan oleh

Kepala Kampung Golowoi karena sekolah di Wae Codi dan gereja yang ada

di lokasi tersebut terbakar.

Yayasan Sukma atau Misi Sukma (Persekolahan Umat Katolik Mang-

garai)5

adalah pendiri sekolah umat katolik di Manggarai. Pada masa itu hanya ada dua orang guru pendiri sekolah di Wae Codi tersebut, yaitu

Lukas Dagos dari Manggarai dan Pamitan dari Maumere.

Pada saat itu wilayah perkampungan di sekitar sekolah yang

dipindahkan dari Desa Golowoi itu disebut “desa gaya baru”, yang memang

baru terbentuk, sehingga diberi nama Desa Wae Codi pada tahun 1997.

Desa Wae Codi mengalami pemekaran menjadi dua desa, yaitu:

1. Desa Wae Codi, meliputi Dusun/Kampung Raci, Cekok, Cia, dan

Copu; dan

2. Desa Golowoi, meliputi kampung Golowoi dan Meda.

Kepala Desa Wae Codi pertama adalah Bapak Sil Enggo. Setelah

masa kepemimpinan Bapak Sil Enggo berakhir, terpilihlah Bapak Petrus

Geot yang pada saat itu membawa nama Desa Wae Codi berpindah dari

wilayah Desa Golowoi, untuk selanjutnya dipakai menjadi nama Desa Wae

Codi hingga saat ini.

Informasi yang kami dapatkan mengenai sejarah desa hanya bisa

menjelaskan asal muasal nama Desa Wae Codi dan asal muasal kedatangan

nenek moyang warga Wae Codi di setiap rumah adat gendang (mbaru

gendang), yang sekiranya sudah memasuki era kolonial Belanda.

Tu’a Golo6

Dusun Copu, LE (55 tahun) menyatakan bahwa kakeknya

yang bernama Empo Wulu menjadi tu’a golo pertama yang memprakarsai

berdirinya rumah gendang Copu. Apabila informan adalah generasi ke-

tiga dari sang cikal bakal maka Empo Wulu diperkirakan datang ke wilayah

Dusun Copu sekitar tahun 1900-an. Sementara, informan JJ (±40 tahun)

menyatakan bahwa kakeknya yang bernama Empo Pukang adalah orang

yang pertama kali membangun rumah gendang di Dusun Raci. Sebelum

ada Rumah Gendang Raci, Tu’a Panga7

Dese, yang bernama Yohanes

Wear, tinggal di Raci terlebih dulu untuk menentukan apakah lokasi ini

layak ditinggali Empo Pukang beserta warganya atau tidak. Setelah dinya-

takan layak dan aman, Empo Pukang mulai mendirikan rumah gendang di

Dusun Raci.

dikatakan masih kurang, terutama di Desa Wae Codi. Beberapa catatan

sejarah bisa didapatkan dari arsip peninggalan kerajaan/bangsawan atau

justru dari arsip orang asing. Sementara, tradisi lisan pada masa lampau

hingga masa kini lebih dapat berkembang sehingga kemungkinan bisa

terjadi penyimpangan makna maupun esensi informasi.

Dalam penelitian ini kami mengalami sedikit kesulitan melacak arti

kata “codi” yang melekat pada nama Desa Wae Codi. Para tetua kampong,

bahkan tu’a golo pun, tidak mengetahui arti kata “codi” tersebut. Hingga

pada akhirnya, kami menemukan informan dari Desa Golowoi yang

dapat menjelaskan arti kata “codi” dan perkembangan Desa Wae Codi

sebagaimana yang ia alami.

Nama Desa Wae Codi diambil dari nama sekolah dasar di wilayah

Wae Codi. Sekolah dasar tersebut mulai didirikan pada tahun 1925.

“Wae” adalah air dan “codi” adalah tumpukan. Jadi, Wae Codi bermakna

“tumpukan air”. Wilayah Wae Codi sendiri saat itu berada di Desa Timbu,

yang berjarak sekitar 1,5 km dari Desa Wae Codi saat ini. Mulanya

sekolahan tersebut diberi nama SDK (Sekolah Dasar Katolik) Wae Codi,

sekarang menjadi SDI (Sekolah Dasar Inpres) Wae Paku, dipindahkan oleh

Kepala Kampung Golowoi karena sekolah di Wae Codi dan gereja yang ada

di lokasi tersebut terbakar.

Yayasan Sukma atau Misi Sukma (Persekolahan Umat Katolik Mang-

garai)5

adalah pendiri sekolah umat katolik di Manggarai. Pada masa itu hanya ada dua orang guru pendiri sekolah di Wae Codi tersebut, yaitu

Lukas Dagos dari Manggarai dan Pamitan dari Maumere.

Pada saat itu wilayah perkampungan di sekitar sekolah yang

dipindahkan dari Desa Golowoi itu disebut “desa gaya baru”, yang memang

baru terbentuk, sehingga diberi nama Desa Wae Codi pada tahun 1997.

Desa Wae Codi mengalami pemekaran menjadi dua desa, yaitu:

1. Desa Wae Codi, meliputi Dusun/Kampung Raci, Cekok, Cia, dan

Copu; dan

2. Desa Golowoi, meliputi kampung Golowoi dan Meda.

Kepala Desa Wae Codi pertama adalah Bapak Sil Enggo. Setelah

masa kepemimpinan Bapak Sil Enggo berakhir, terpilihlah Bapak Petrus

Geot yang pada saat itu membawa nama Desa Wae Codi berpindah dari

wilayah Desa Golowoi, untuk selanjutnya dipakai menjadi nama Desa Wae

Codi hingga saat ini.

Informasi yang kami dapatkan mengenai sejarah desa hanya bisa

menjelaskan asal muasal nama Desa Wae Codi dan asal muasal kedatangan

nenek moyang warga Wae Codi di setiap rumah adat gendang (mbaru

gendang), yang sekiranya sudah memasuki era kolonial Belanda.

Tu’a Golo6

Dusun Copu, LE (55 tahun) menyatakan bahwa kakeknya

yang bernama Empo Wulu menjadi tu’a golo pertama yang memprakarsai

berdirinya rumah gendang Copu. Apabila informan adalah generasi ke-

tiga dari sang cikal bakal maka Empo Wulu diperkirakan datang ke wilayah

Dusun Copu sekitar tahun 1900-an. Sementara, informan JJ (±40 tahun)

menyatakan bahwa kakeknya yang bernama Empo Pukang adalah orang

yang pertama kali membangun rumah gendang di Dusun Raci. Sebelum

ada Rumah Gendang Raci, Tu’a Panga7

Dese, yang bernama Yohanes

Wear, tinggal di Raci terlebih dulu untuk menentukan apakah lokasi ini

layak ditinggali Empo Pukang beserta warganya atau tidak. Setelah dinya-

takan layak dan aman, Empo Pukang mulai mendirikan rumah gendang di

Dusun Raci.

Dari kedua informasi di atas, dapat dikatakan bahwa pemukiman

di Desa Wae Codi mulai ada sekitar tahun 1900-an. Dapat terjadi bahwa

keempat tu’a golo yang menjadi cikal bakal empat dusun di Desa Wae

Codi tak lain adalah “pelarian” dari kerajaan ataupun kedaluan utama

yang ada di Manggarai.

Perunutan sejarah Manggarai tak terlepas dari sejarah Kerajaan

Todo dan Cibal. Selama terjadi peperangan antara Todo dan Cibal, Bima

berpihak pada Todo sehingga hal ini dapat memperkokoh posisi Bima di

Manggarai hingga masuknya ekspedisi Belanda tahun 1905, yang pada

akhirnya mendapat perlawanan dari Motang Rua pada tahun 19088

.

Koentjaraningrat (Depdiknas 1984) menyebutkan bahwa

“… Sekitar tahun 1666, orang Makassar mencoba menguasai

bagian selatan dari Flores Barat (yang dimaksud adalah Mang-

garai). Dalam tahun 1762, Kerajaan Bima berhasil menguasai

Manggarai Selatan dan mengusir orang Makassar. Bahkan

dalam tahun-tahun sesudah itu, orang Bima bisa menguasai

Kerajaan Manggarai asli yang berpusat di Cibal ….”

Datangnya Kesultanan Bima telah mengakibatkan independensi golo

menjadi kurang berarti. Melalui sistem administratifnya, Bima membagi

habis wilayah Manggarai dalam daerah administratif yang disebut dalu

(kecamatan), di bawahnya ada gêlarang (desa) dan golo (bukit/satuan

wilayah dalam tatanan sebelumnya). Ketika kekuasaan Bima berlangsung,

terjadilah perang antara dua kekuasaan dalu utama di Manggarai, yaitu

Todo dan Cibal. Kedua dalu tersebut tumbuh kuat (menjadi kerajaan) dan

praktis membawahi beberapa kedaluan yang mendukung dan memasok

tenaga untuk berperang9

.

Kedatangan Belanda ke Manggarai sekitar abad ke-20 sedikit me-

ngubah tatanan administratif yang diberlakukan Bima pada wilayah Mang-

garai. Belanda membayar ganti rugi kepada Bima atas tanah Manggarai,

yang dijadikan subdistrik dalam susunan administratif daerah Timor dan

sekitarnya. Manggarai menjadi daerah independen yang berada dalam

wilayah Flores. Jasper via Parimartha dalam Perdagangan dan Politik di

Nusa Tenggara 1815-1915 menyatakan “… Berbeda dengan Sumbawa, masih diberikan memungut pajak

mutiara sebesar fl10 4 perpikul di Manggarai dan memperoleh

fl 3.200 sebagai ganti rugi atas hilangnya kekuasaan Bima di

sana ….”

I Ketut Ardhana dalam Penataan Nusa Tenggara pada Masa Kolonial

1915-1950 (hlm. 33) menyebutkan

“… Pertengahan abad ke-17, Goa menuntut seluruh daerah

Flores maupun Bima sebagai daerah kekuasaannya. Penulisan

resmi mengenai sejarah Bima menyebutkan ‘Tanah Manggarai’

sebagai hadiah dari Sultan Goa kepada Kesultanan Bima pada

1658 M (1072 H). Karena Bima tidak termasuk bagian Flores,

sebenarnya mereka tidak tergantung pada Goa. Setelah Be-

landa menyerang Goa (atas permintaan orang Bima), mereka

dibebaskan dari pengawasan Goa. Tahun 1929, Manggarai di-

pisahkan dari daerah Bima dan menjadi bagian dari Flores ….”

Berdasarkan hasil telaah literatur, nama Manggarai diberikan oleh

orang Bima. Sejumlah peneliti asing berusaha membuktikan secara

etimologis asal-usul nama Manggarai, dan kemungkinan terdekat adalah

dari bahasa Bima, yaitu “manggar” (jangkar) dan “rai” (lari)11. Literatur lain

menyebutkan bahwa pasukan Cibal telah membawa lari jangkar-jangkar

kapal milik pasukan Bima yang telah mendarat dan akan menyerang Cibal.

Pasukan Bima meminta kepada pasukan Cibal agar mengembalikan jangkar

mereka. Pasukan Cibal menyetujui dengan syarat “Bima harus mengakui

Cibal sebagai penguasa yang sederajat dengan Bima”12.

Kami tidak menemukan cerita rakyat ataupun mitos mengenai asal

muasal nenek moyang mereka, kecuali cerita mengenai para êmpo (nenek

moyang) yang menjadi cikal bakal di setiap rumah gendang yang ada.

di Desa Wae Codi mulai ada sekitar tahun 1900-an. Dapat terjadi bahwa

keempat tu’a golo yang menjadi cikal bakal empat dusun di Desa Wae

Codi tak lain adalah “pelarian” dari kerajaan ataupun kedaluan utama

yang ada di Manggarai.

Perunutan sejarah Manggarai tak terlepas dari sejarah Kerajaan

Todo dan Cibal. Selama terjadi peperangan antara Todo dan Cibal, Bima

berpihak pada Todo sehingga hal ini dapat memperkokoh posisi Bima di

Manggarai hingga masuknya ekspedisi Belanda tahun 1905, yang pada

akhirnya mendapat perlawanan dari Motang Rua pada tahun 19088

.

Koentjaraningrat (Depdiknas 1984) menyebutkan bahwa

“… Sekitar tahun 1666, orang Makassar mencoba menguasai

bagian selatan dari Flores Barat (yang dimaksud adalah Mang-

garai). Dalam tahun 1762, Kerajaan Bima berhasil menguasai

Manggarai Selatan dan mengusir orang Makassar. Bahkan

dalam tahun-tahun sesudah itu, orang Bima bisa menguasai

Kerajaan Manggarai asli yang berpusat di Cibal ….”

Datangnya Kesultanan Bima telah mengakibatkan independensi golo

menjadi kurang berarti. Melalui sistem administratifnya, Bima membagi

habis wilayah Manggarai dalam daerah administratif yang disebut dalu

(kecamatan), di bawahnya ada gêlarang (desa) dan golo (bukit/satuan

wilayah dalam tatanan sebelumnya). Ketika kekuasaan Bima berlangsung,

terjadilah perang antara dua kekuasaan dalu utama di Manggarai, yaitu

Todo dan Cibal. Kedua dalu tersebut tumbuh kuat (menjadi kerajaan) dan

praktis membawahi beberapa kedaluan yang mendukung dan memasok

tenaga untuk berperang9

.

Kedatangan Belanda ke Manggarai sekitar abad ke-20 sedikit me-

ngubah tatanan administratif yang diberlakukan Bima pada wilayah Mang-

garai. Belanda membayar ganti rugi kepada Bima atas tanah Manggarai,

yang dijadikan subdistrik dalam susunan administratif daerah Timor dan

sekitarnya. Manggarai menjadi daerah independen yang berada dalam

wilayah Flores. Jasper via Parimartha dalam Perdagangan dan Politik di

Nusa Tenggara 1815-1915 menyatakan “… Berbeda dengan Sumbawa, masih diberikan memungut pajak

mutiara sebesar fl10 4 perpikul di Manggarai dan memperoleh

fl 3.200 sebagai ganti rugi atas hilangnya kekuasaan Bima di

sana ….”

I Ketut Ardhana dalam Penataan Nusa Tenggara pada Masa Kolonial

1915-1950 (hlm. 33) menyebutkan

“… Pertengahan abad ke-17, Goa menuntut seluruh daerah

Flores maupun Bima sebagai daerah kekuasaannya. Penulisan

resmi mengenai sejarah Bima menyebutkan ‘Tanah Manggarai’

sebagai hadiah dari Sultan Goa kepada Kesultanan Bima pada

1658 M (1072 H). Karena Bima tidak termasuk bagian Flores,

sebenarnya mereka tidak tergantung pada Goa. Setelah Be-

landa menyerang Goa (atas permintaan orang Bima), mereka

dibebaskan dari pengawasan Goa. Tahun 1929, Manggarai di-

pisahkan dari daerah Bima dan menjadi bagian dari Flores ….”

Berdasarkan hasil telaah literatur, nama Manggarai diberikan oleh

orang Bima. Sejumlah peneliti asing berusaha membuktikan secara

etimologis asal-usul nama Manggarai, dan kemungkinan terdekat adalah

dari bahasa Bima, yaitu “manggar” (jangkar) dan “rai” (lari)11. Literatur lain

menyebutkan bahwa pasukan Cibal telah membawa lari jangkar-jangkar

kapal milik pasukan Bima yang telah mendarat dan akan menyerang Cibal.

Pasukan Bima meminta kepada pasukan Cibal agar mengembalikan jangkar

mereka. Pasukan Cibal menyetujui dengan syarat “Bima harus mengakui

Cibal sebagai penguasa yang sederajat dengan Bima”12.

Kami tidak menemukan cerita rakyat ataupun mitos mengenai asal

muasal nenek moyang mereka, kecuali cerita mengenai para êmpo (nenek

moyang) yang menjadi cikal bakal di setiap rumah gendang yang ada.

Sumber: Buku Seri Etnografi Kesehatan Ibu dan Anak 2012

________________________________________________________

<b>SEJARAH MASUKNYA AGAMA KATOLIK DI MANGGARAI

Menurut Toda (1999:329), secara singkat dua hal mencolokproses masuknya agama katolik pada etnik Manggarai. Pertama, proses masuk dan mengakarnya Kristianitas di Manggarai diupayakan melalui pendidikan. Kedua, diupayakan melalui pendekatan kekuasaan. Toda mencatat bahwa kehadiran misionaris Katolik di Manggarai awal abad keduapuluh membawa ambisi religius dan teritorial tersendiri, juga menyimpan agenda politik yang terselubung. Para misionaris Katolik mau membangun satu “kerajaan” Katolik dengan raja atau pangeran Katolik. Untuk mewujudkan cita-cita mendirikan kerajaan Kristiani di Manggarai, mereka harus membaptis salah satu dari raja-raja kecil yang ada di Manggarai. Salah satu raja kecil yang cukup berpengaruh pada saat itu adalah anak dari Raja Todo. Pilihan pun jatuh pada upaya Kristenisasi pangeran Todo.

Untuk itu ditempuh sebuah jalan panjang dan berliku-liku, lewat transformasi evolutif tetapi pasti melalui pendidikan modern barat. Maka salah seorang anak Todo, yaitu Fransiskus Sales Lega dididik di Seminari Tinggi Ledalero. Lewat pendidikan Frans Lega mengalami proses pembaratan dan pengkristenan. Setelah lulus sekolah,Frans Lega diharapkan menjadi misionaris baru untuk paling tidakbagi sanak saudaranya. Ternyata proses atau langkah ini cukup efektif., karena konon Frans Lega berhasil mentobatkan banyak anggota keluarga besarnya menjadi Katolik.

Dengan cara itu terbentuklah kerajaan Katolik di Flores Barat (Manggarai), seperti halnya kerajaan Katolik di Flores Timur, Larantuka. Setelah raja kecil yang cukup berpengaruh ini menjadi Katolik(Toda, 1999:3300) maka mudahlah proses selanjutnya. Sebab berlaku juga adagium klasik dalam sejarah Gereja , cuius regio, eius religio, siapa yang mempunyai wilayah (berkuasa atas satu wilayah), dialah yang menentukan agama yang dianut rakyat di wilayah itu. Dan setelah proses awal ini dapat berjalan lancar dan mulus, maka proses Kristenisasi selanjutnya dapat berjalan dengan mulus juga. Dalam waktu yang relatif singkat, Manggarai seluruhnya menjadi Katolik.

____________________________________________

MOTANG RUA

https://www.facebook.com/887337391461916/photos/rpp.887337391461916/915455211983467/?type=3&theater

MOTANG RUA

https://www.facebook.com/887337391461916/photos/rpp.887337391461916/915455211983467/?type=3&theater

Motang Rua Punya Keturunan di Saigon

Lima tahun Motang Rua terkurung dalam penjara di Camplong dengan terus mengalami penyiksaan. Setelah lima tahun ditawan di Camplong, Motang Rua dibuang ke Serambih Mekahdi Banda Aceh. Lima tahun juga dia berada dalam penjara koloni Belanda.

Karena memiliki ilmu kebal yang sangat ampuh, dia tidak berhasil dieksekusi tentara Belanda. Selama lima tahun di Aceh, dia disiksa dan dipaksa bekerja rodi menggali tambang di bawah tanah untuk tempat persembunyian tentara Belanda.

Setelah beberapa tahun berada di Aceh, dia pun dibawah lagi ke tepat perasingan paling tenar di Indonesia yaitu di Nusa Kembangan yang sekarang dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan.

Di Nusa Kambangan, dia menjalani hukuman seperti tawanan lainnya. Pemimpin Beo Kina yang dikenal gagah, pemberani dan kuat tersebut juga diperlakukan yang sama seperti tawanan lainnya.

“Beberapa tawanan lainnya sekampung dengan Motang Rua yakni dari Beo Kina dikirim kembali ke Beo Kina, sementara Guru Ame Numpu sama sekali tidak ada kabar tentang keberadaanya saat itu,” tutur Philipus dan berhenti sesaat karena terlihat sangat sedih menceritakan soal kehidupan ayahnya yang gagah perkasa itu.

Motang Rua malah dianggap sebagai salah satu tawanan yang masuk dalam kategori tawanan kelas berat, maka dia akhirnya dibuang lahi hingga Saigon. Dan pada akhirnya selama 27 tahun dia meninggalkan kampung halamanya Beo Kina Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai.

Motang Rua tetap tegas menghadapi kenyataan hidupnya sebagai seorang tawanan Belanda. Dia tetap ulet bekerja sesuai perintah. Karena keuletanya bekerja sebagai tawanan Belanda dia pun diperbolehkan memperistri seorang anak tentara erpangkat Letnan di Saigon. Hasil perkawinan itu mereka dikarunia tiga orang anak yakni dua putri dan satu putra.

“Ketiga anak Motang Tua di Saigon itu pernah datang di Kampung ini. Sulung bernama Nona Koe sudah menjadi dokter di Belanda, anak kedua dan ketiga laki laki dan tetap menggunakan nama Motang Rua,” katanya.

Kemudian karena dia ulet memlihara peternakan bebek dan ayam milik letnan di Saigon, dia diizinkan Belanda untuk kembali ke kampung halamanya. Lantaran terlalu gembira untuk pulang kampung, dia lupa pamit dengan istri kedua yang lagi mengandung anak ketiga. Dia berangkat menuju Aceh bersama pasukan tentara Belanda.

“Ketika tiba di Aceh dia dikejutkan dengan berita kelahiran anak ketiga di Saigon, dan diminta untuk segera memberikan nama anak putra tersebut. Anak tersebut dieri nama Motang Rua dengan nama panggilan Guru agar kelak keturunananya dikenang di Saigon. Saya ingat waktu saya masih kecil, putri sulung Nona Koe bekerja sebagai seorang dokter,” katannya.

Philipus bersama keluarga merasa amat sangat bangga karena ketiga saudara berdarah Belanda pernah mengunjungi kampung halamanya Beo Kina 60an tahun lalu ketika dia masih SD.

Philipus kemudian melanjutkan kisahnya, dari Aceh Motang Rua dengan naik kapal milik Belanda menuju Kupang dari kupang menuju Ende. Dari Ende, bersama tentara Belanda yang ditugaskan ke Manggarai, Motang Rua diturunkan di Pelabuhan Borong ibu kota Kabupaten Manggara Timur dan bertemu dan mengawasi para pekerja rodi rakyat Manggarai yang sedang bekerja menggali jalan Ruteng –Borong . Para pekerja itu sama sekali tidak mengenal Motang Rua sebagai saudara mereka sendiri.

“Dengan penampilan yang berbeda, ayah kami tetap rendah hati dan mengatakan bahwa dia adalah guru Ame Numpu Si Pebangkan Tentara Belanda,” jelasnya.

Kabar mulutpun tiba di Kampung halamanya di Beo Kina bahwa Motang Rua segera tia di Beo Kina. Warga desa menyambut kabar itu dengan penuh suka cita. Mereka akhirnya menggelar ritual syukuran di kampung Beo Kina dengan ritual penyembelihan ‘’Kaba Rae’’ (Kerbau berbulu putih) sebagai bentuk penghargaan kembalinya pemipin kuat dan peberani yang bisa pelindungi warga Beo Kina.

Masyarakat Manggarai menyiapkan 4 Kaba Rae , 1 kerbau dari ase kae keluarga Motang Rua, 1 kerbau dari Woe saudari Motang Rua, 1 Kerbau dari Anak Rona Paman Motang Rua dan 1 Kerbau dari Warga Kampung.

Ritual penyamutan kembalinya pahlawan mereka digelar dengan sangat meriah. Mereka mensyukuri bahwa orang kuat warga desa mereka yang sekian tahun menghilang akhirnya kembali lagi ketengah-tengah mereka dan akan hidup bersama seperti sebelumnya

Lima tahun Motang Rua terkurung dalam penjara di Camplong dengan terus mengalami penyiksaan. Setelah lima tahun ditawan di Camplong, Motang Rua dibuang ke Serambih Mekahdi Banda Aceh. Lima tahun juga dia berada dalam penjara koloni Belanda.

Karena memiliki ilmu kebal yang sangat ampuh, dia tidak berhasil dieksekusi tentara Belanda. Selama lima tahun di Aceh, dia disiksa dan dipaksa bekerja rodi menggali tambang di bawah tanah untuk tempat persembunyian tentara Belanda.

Setelah beberapa tahun berada di Aceh, dia pun dibawah lagi ke tepat perasingan paling tenar di Indonesia yaitu di Nusa Kembangan yang sekarang dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan.

Di Nusa Kambangan, dia menjalani hukuman seperti tawanan lainnya. Pemimpin Beo Kina yang dikenal gagah, pemberani dan kuat tersebut juga diperlakukan yang sama seperti tawanan lainnya.

“Beberapa tawanan lainnya sekampung dengan Motang Rua yakni dari Beo Kina dikirim kembali ke Beo Kina, sementara Guru Ame Numpu sama sekali tidak ada kabar tentang keberadaanya saat itu,” tutur Philipus dan berhenti sesaat karena terlihat sangat sedih menceritakan soal kehidupan ayahnya yang gagah perkasa itu.

Motang Rua malah dianggap sebagai salah satu tawanan yang masuk dalam kategori tawanan kelas berat, maka dia akhirnya dibuang lahi hingga Saigon. Dan pada akhirnya selama 27 tahun dia meninggalkan kampung halamanya Beo Kina Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai.

Motang Rua tetap tegas menghadapi kenyataan hidupnya sebagai seorang tawanan Belanda. Dia tetap ulet bekerja sesuai perintah. Karena keuletanya bekerja sebagai tawanan Belanda dia pun diperbolehkan memperistri seorang anak tentara erpangkat Letnan di Saigon. Hasil perkawinan itu mereka dikarunia tiga orang anak yakni dua putri dan satu putra.

“Ketiga anak Motang Tua di Saigon itu pernah datang di Kampung ini. Sulung bernama Nona Koe sudah menjadi dokter di Belanda, anak kedua dan ketiga laki laki dan tetap menggunakan nama Motang Rua,” katanya.

Kemudian karena dia ulet memlihara peternakan bebek dan ayam milik letnan di Saigon, dia diizinkan Belanda untuk kembali ke kampung halamanya. Lantaran terlalu gembira untuk pulang kampung, dia lupa pamit dengan istri kedua yang lagi mengandung anak ketiga. Dia berangkat menuju Aceh bersama pasukan tentara Belanda.

“Ketika tiba di Aceh dia dikejutkan dengan berita kelahiran anak ketiga di Saigon, dan diminta untuk segera memberikan nama anak putra tersebut. Anak tersebut dieri nama Motang Rua dengan nama panggilan Guru agar kelak keturunananya dikenang di Saigon. Saya ingat waktu saya masih kecil, putri sulung Nona Koe bekerja sebagai seorang dokter,” katannya.

Philipus bersama keluarga merasa amat sangat bangga karena ketiga saudara berdarah Belanda pernah mengunjungi kampung halamanya Beo Kina 60an tahun lalu ketika dia masih SD.

Philipus kemudian melanjutkan kisahnya, dari Aceh Motang Rua dengan naik kapal milik Belanda menuju Kupang dari kupang menuju Ende. Dari Ende, bersama tentara Belanda yang ditugaskan ke Manggarai, Motang Rua diturunkan di Pelabuhan Borong ibu kota Kabupaten Manggara Timur dan bertemu dan mengawasi para pekerja rodi rakyat Manggarai yang sedang bekerja menggali jalan Ruteng –Borong . Para pekerja itu sama sekali tidak mengenal Motang Rua sebagai saudara mereka sendiri.

“Dengan penampilan yang berbeda, ayah kami tetap rendah hati dan mengatakan bahwa dia adalah guru Ame Numpu Si Pebangkan Tentara Belanda,” jelasnya.

Kabar mulutpun tiba di Kampung halamanya di Beo Kina bahwa Motang Rua segera tia di Beo Kina. Warga desa menyambut kabar itu dengan penuh suka cita. Mereka akhirnya menggelar ritual syukuran di kampung Beo Kina dengan ritual penyembelihan ‘’Kaba Rae’’ (Kerbau berbulu putih) sebagai bentuk penghargaan kembalinya pemipin kuat dan peberani yang bisa pelindungi warga Beo Kina.

Masyarakat Manggarai menyiapkan 4 Kaba Rae , 1 kerbau dari ase kae keluarga Motang Rua, 1 kerbau dari Woe saudari Motang Rua, 1 Kerbau dari Anak Rona Paman Motang Rua dan 1 Kerbau dari Warga Kampung.

Ritual penyamutan kembalinya pahlawan mereka digelar dengan sangat meriah. Mereka mensyukuri bahwa orang kuat warga desa mereka yang sekian tahun menghilang akhirnya kembali lagi ketengah-tengah mereka dan akan hidup bersama seperti sebelumnya

SONGKE

<b>Filosofi kain songke dari motifnya

Sejarah manggarai

Warna dasar dari kain songke adalah hitam. Warna hitam merupakan kebesaran/keagungan orang Manggarai. Warna dasar hitam melambangkan kepasrahan karena kesadaran

bahwa semua manusia pada akhirnya meninggal (simbol sikap tanatos yaitu bahwa kehidupan adalah prosesi dari Allah menuju Allah). Nilai yang terpancar dari warna dasar hitam adalah nilai religius yakni simbol kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena memiliki kesadaran bahwa semua manusia pada akhirnya meninggalkan dunia fana ini

1. Motif Jok

Jok adalah motif dasar yang unik sebagai salah satu jati diri orang Manggarai. Jok melambangkan persatuan baik, persatuan menuju Allah (Mori Jari Dedek) penguasa alam semesta, maupun persatuan dengan sesama manusia dengan alam sekitarnya. Jok erat dengan bentuk rumah adat dan model “Lodok Langang” kebun komunal (bagian dalam lingko).

2. Motif “Wela Kaweng”

Motif ini bermakna interdepensi antara manusia dan alam sekitarnya. Tumbuhan “Kaweng” baik daunnya maupun bunganya untuk dijadikanbahan pengobatan luka dari hewan piaraan/ternak. Motif ini mengajarkan kita bahwa alam flora menunjang kehidupan manusia baik sebagai makanan dan perumahan maupun untuk pengobatan; oleh karena itu, lestarikan alam lingkungan.

3. Bunga songke bermotif “Ranggong” (Laba-laba)

Laba-laba tekun membuat jaringan/sarang, motif ini bersimbol “kejujuran dan kerja keras/cermat”. Diyakini dan disadari, bahwa laba-laba tidak pernah mencuri atau cari gampang seperti tikus, curi sana sini. Melalui motif Ranggong yang syarat makna ini, orang Manggarai selalu diingatkan untuk senantiasa bekerja keras/cermat dan jujur, sehngga beroleh rezeki dari ketekunan bekerja keras secara cermat dan jujur. Hanya dengan kejujuran orang hidup tenang, tidak diburu seperti tikus.

4. Motif “Su’i” (garis-garis batas)

Melambangkan keberakhiran segala sesuatu; bahwa segala sesuatu ada akhirnya dan ada batasnya.

5. Motif “Ntala” (Bintang)

Motif “Ntala” terkait erat dengan harapan yang sering dikumandangkan dalam ”tudak” / ”idik” (doa) yaitu “porong langkas haeng ntala” (supaya senantiasa tinggi sampai di bintang). Maksudnya supaya senantiasa sehat, umur panjang, dan memiliki ketinggian pengaruh lebih dari orang lain dalam hal membawa terang perubahan.

6. Motif “Wela Runu” (Bunga Runu)

Melambangkan sikap ethos, bahwa orang Manggarai sebagai bunga kedil tetapi indah dan memberi hidup, dan ia hidup di tengah kefana’an.

<h><b>Sejarah towe songke

Sejarah manggarai

Kesultanan Goa pernah berjaya di daratan Flores pada sekitar tahun 1613–1640. Dan sekitar tahun 1666, orang-orang Makasar, Sultan Goa, tidak hanya mendiami Flores bagian Barat, tetapi juga seluruh Manggarai Raya. Pengaruh Goa nampak diantaranya pada budaya baju bodo dan pengistilahan Dewa Tertinggi “Mori Kraeng”. Dalam peristilahan harian, kata Kraeng dikenakan bagi para ningrat. Istilah tersebut mengingatkan gelar Kraeng atau Daeng dari gelar kebangsawanan di Sulawesi Selatan. Selain orang-orang Makasar, pun berdasarkan kisah sejarah, pada tahun 1722, Sultan Goa menyerahkan wilayah Manggarai kepada Sultan Bima sebagai mas kawin.

Perjumpaan dengan beragam kepentingan-kultur-kebiasaan baik dengan orang-orang Bajo, Bugis maupun Bima, melahirkan sesuatu yang baru pula untuk kesenian Manggarai. Buah perjumpaan itu yang tidak hanya perihal kepentingan-kepentingan social dan politik, tetapi juga budaya dan kebiasaan termasuk di dalamnya adalah bagaimana berbusana: pilihan motif dan corak serta tata busanya itu sendiri.

Perjumpaan dengan beragam kepentingan-kultur-kebiasaan baik dengan orang-orang Bajo, Bugis maupun Bima, melahirkan sesuatu yang baru pula untuk kesenian Manggarai. Buah perjumpaan itu yang tidak hanya perihal kepentingan-kepentingan social dan politik, tetapi juga budaya dan kebiasaan termasuk di dalamnya adalah bagaimana berbusana: pilihan motif dan corak serta tata busanya itu sendiri.

HUTAN MANGGARAI

Sejarah manggarai

b>Hutan hujan di NTT

Taman Wisata Alam Ruteng memiliki potensi keanekaragaman hayati sangat tinggi. Bahkan, merupakan satu-satunya tipe hutan hujan pegunungan di NTT

TAMAN Wisata Alam Ruteng seluas 32.245,60 hektar di ujung barat Flores, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar kawasannya berupa barisan Pegunungan Ruteng. Karena posisinya di pedalaman dan juga merupakan hulu dari sedikitnya 34 sumber air yang alurnya menyebar hampir ke seluruh penjuru, tak berlebihan jika menyebut TWA Ruteng sebagai jantung kehidupan Manggarai Raya.

Manggarai Raya seluas 7.136,40 kilometer persegi adalah sebutan yang muncul belakangan setelah kawasannya mekar menjadi tiga kabupaten: Manggarai (induk), Manggarai Barat (2003), dan Manggarai Timur (2007). Adapun Pegunungan Ruteng merupakan barisan tujuh gunung. Satu di antaranya, Poco Mandosawu (2.400 meter), merupakan puncak tertinggi. Menyusul enam gunung lainnya, yakni Poco Ranaka (2.140), Poco Nembu (2.030), Poco Leda (1.990), Poco Nao (1.920), Golo Curunumbeng (1.800), dan Ranamese (1.790).

Aliran sungai yang berhulu atau bersumber dari Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng, di antaranya Wae Pesi, Wae Garit, Wae Ces, Wae Teko, Wae Reno, Wae Wake, Wae Nunung, Wae Kokak, Wae Ri’i, dan Wae Waru. Semuanya mengalir ke arah utara wilayah Kabupaten Manggarai dan bermuara di Laut Flores.

Sungai yang mengalir ke selatan wilayah Manggarai Timur, di antaranya Wae Mese, Wae Mokel, Wae Wole, Wae Laku, Wae Bobo, Wae Reca, dan Wae Musur. Sungai-sungai itu semuanya bermuara di Laut Sawu.

Ada pula sejumlah aliran sungai yang alurnya menyentuh wilayah Manggarai Barat, seperti Wae Lolong dan Wae Rebo.

Sungai-sungai tersebut merupakan sumber air bagi sedikitnya 325 irigasi. Rinciannya, masing masing tiga irigasi teknis, yakni Wae Mantar, Wae Dingin, dan Wae Dangi. Lainnya, lima irigasi semiteknis dan 317 irigasi sederhana. Sumber airnya diandalkan menggenangi lebih kurang 18.515 hektar sawah di kawasan bagian hilirnya.

”Manggarai Raya sejak lama dikenal sebagai daerah penghasil beras di NTT. Beras itu dari ribuan hektar sawah yang membentang luas di daerah ini. Hampir keseluruhan lahan sawahnya mengandalkan air yang bersumber dari TWA Ruteng,” kata Yohanes Berchmans Fua, Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) NTT di Ruteng, Mei lalu.

Keseluruhan kawasan TWA Ruteng memang terbentang dalam wilayah Kabupaten Manggarai Timur (24.235 ha) dan Manggarai (8.010,60 ha). Kawasan itu juga merupakan wilayah 72 desa, masing-masing 45 desa di Manggarai Timur dan 27 desa di Manggarai.

Meski demikian, Kepala BBKSDA NTT Wiratno menegaskan, tidak ada salahnya menyebut kawasan TWA Ruteng sebagai nadi kehidupan Manggarai Raya. ”Kawasan TWA itu memang di Manggarai Timur dan dan Manggarai. Namun, ada sejumlah sungai di Manggarai Barat yang bersumber dari TWA Ruteng. Sebagian terbesar wilayah TWA itu merupakan bentangan kawasan hutan penangkap awan hujan untuk Pulau Flores, terutama Manggarai Raya,” ujar Wiratno di Kupang, pertengahan Mei lalu.

Hutan hujan di NTT

TWA Ruteng memiliki potensi keanekaragaman hayati sangat tinggi. Bahkan, merupakan satu-satunya tipe hutan hujan pegunungan di NTT.

Kawasannya—dengan ketinggian 500- 2.400 meter dari permukaan laut—yang didukung berbagai jenis tegakan sekaligus menjadi kawasan penata hujan bagi daerah sekitarnya.

Menurut catatan biarawan Katolik Jilis AJ Verheijen SVD pada tahun 1982, kawasan TWA Ruteng memiliki 252 spesies tumbuhan berbunga dan tidak berbunga. Tumbuhan itu terdiri dari 94 famili dan 119 genera. Tumbuhan yang paling umum dijumpai adalah dari famili Euphorbiaceae dan Lauraceae. Dari 252 spesies tersebut, 69 di antaranya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk pengobatan tradisional.

TWA Ruteng pun kaya dengan berbagai jenis anggrek hutan, seperti jenis Dendrobium hymenophyllum, Vanda limbata, Pholidota imbricate, Spathoglottis plicata, Liparia latifolia, dan anggrek kantong semar atau Paphiopedilum schoseri.

Begitu pula dari sisi faunanya, TWA Ruteng kaya dengan berbagai jenis burung. Tercatat ada 65 spesies burung dalam kelompok 35 famili hidup dalam kawasan TWA Ruteng. Beberapa spesies di antaranya adalah elang putih (Accipiter novaehollandiae), elang bonol (Haliastur indus), elang hitam (Spizaetus cirhatus), elang tikus (Elanus caeruleus), elang menara (Falco molluccensis), raja udang ekor panjang (Tansiptera galatea), kokak (Philemon buceroides), dan burung isap madu (Nectarina jugularis). Selain itu, juga terdapat empat jenis burung yang merupakan endemik Flores, yakni burung po (Otus alfredi), ngkeling koe (Loriculus flosculus), monar (Munarcha sacerdotum), dan Corvus florensis.

Terdapat pula mamalia endemik, yakni tikus raksasa (Papagomys armandvillei), yang disebut betu oleh orang Manggarai umumnya. Mamalia endemik lainnya adalah tikus poco ranaka (Rattus hainaldi) dan kelelawar flores(Cynopterus nusatenggara). Ada juga monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), landak(Hystrix brachyuran), babi hutan (Sus sucrofa vitatus), dan musang (Paradoxurus hermaphrodites).

Menyadari peran TWA Ruteng yang sangat sentral serta menyaksikan tindakan perusakan lingkungan umumnya yang terus terjadi, Uskup Ruteng Mgr Dr Hubertus Leteng Pr tergerak untuk menggelar ibadat khusus, Perayaan Misa Ekologis di Gololusang, pada 17 Oktober 2012.

Gololusang di kawasan hulu Kota Ruteng adalah salah satu tepi TWA Ruteng. Uskup dalam khotbahnya ketika itu antara lain menegaskan, Allah memberikan kewenangan kepada manusia untuk menguasai dan memanfaatkan alam lingkungan sekitarnya. Namun, diingatkan pula agar kewenangan itu tetap mempertimbangkan keserasian dan keberlangsungannya secara terus-menerus.

”Gereja diimbau untuk menjaga keutuhan dan kelestarian alam ciptaan-Nya. Kerusakan lingkungan hidup akibat perilaku menyimpang manusia tidak sesuai dengan karya penciptaan Allah,” ucapnya.

TWA Ruteng dengan segala potensinya sesungguhnya telah memberikan manfaat sangat besar bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Karena itu, patut dijaga keselamatan dan kelestariannya!

____________________________________________________________

SEJARAH PAROKI PAGAL

b>MENGENAL LEBIH DEKAT GEREJA PAROKI KRISTUS RAJA PAGAL

ttps://www.facebook.com/Sejarah-manggarai-887337391461916/?__xts__[0]=68.ARAPrF8tmXsKICUl9Ld-DyrVQu9LUHb4P5xZCnSAeAN2AR_Ad52sjaUHaZbUJG84OCwWe_AtQcsFmD40Qpo7k-LfGAUciiLB40GFWP7o2_tFos3mcJA0zOCSIEKHbg9k3Ghkq-9t5o5BtzUrVAErsYacyhE8qnB3-wD9WRKxasJcS5v9oLZdZf6QfkrceVpVmnA83qQE0XVY6ObVwyuQlGeJhi4ORaPL6BxVyk4zrC1gi1lMrr_nHqVKVSR-oUPryV9p71NqIVwI5TbpaZAwOeu0ugq6o73_3nGC84bXlCxbgxJdyh-M5kMzX-KIDAhae99toKDJSlqqAm0wbtHK7O4&__xts__[1]=68.ARAUizR4qHk11cIr7N_Jf4ZjS-HuX5sflvA3CPitBEU8R08wHW02clTF4hWDGwaj8LP0cxVhxdRsY0fA3fK5rHLL3Ti1XeK2xUcej9iokTf_nTL4UluUsSxXncvyuMTMb7370IwveNtKlQRGSUhmq6D3dbzynpqbNr5kM0WsGyzsPlrcrnDQJngliJ9HImLqkbiZK_BJwMYuh1243ZPfm7pF_2zW34H3zbgLXP_8DAiWtAbGodJiOcrIqLYle1B0c9THTfarXQQysaslYFCHMsxgPwkb4_xsu0kG45VJPF9mg7Vpo7KCVV98CSEpQVQsVIGH_GxT3GVXWPEjf6xCnAo&__tn__=kC-R&eid=ARAZnJYLhQoe9zWqr5LW8LE1Xmw1kMoyk7CiO3DPAj_ZJBJVekD1Jz4VgW-kV_19751gTtA6mrnp8ccN&hc_ref=ARSrYqNidkGwaaIloxihOxAWqvFEsF2B5Q24N2rl9q3eEn9QRYcSvgbiMNumIAwmbyI&fref=nf

Sejarah manggarai

Kopi panas sudah menjadi senjata ampuh bertahun-tahun untuk mengusir hawa dingin di lembah Pagal, Kecamatan Cibal, 20 kilometer dari Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah lembah yang dikelilingi bukit di segala sisi.

Jika anda bangun subuh benar, kabut akan menutup matahari beberapa saat.

Di lembah yang konon merupakan bekas danau ini terdapat sebuah gereja tua peninggalan Hindia Belanda, juga merupakan bagian dari sejarah misi Gereja Katolik di Manggarai. Bangunan tua, antik dan bersejarah ini dinamakan Gereja Paroki Kristus Raja Pagal, bagian dari Keuskupan Ruteng.

Tentang gereja ini, ada kenangan yang tak pernah lepas dari ingatan orang-orang yang lahir, sekolah dan berkarya di ibu kota Kecamatan Cibal tersebut. Lonceng gereja. Setiap pukul 05.00 WITA, petugas koster akan membunyikan lonceng tersebut dan bunyinya terdengar hingga ke bukit-bukit (Golo Kuwu, Golo Cuwing).

Tentang gereja ini, ada kenangan yang tak pernah lepas dari ingatan orang-orang yang lahir, sekolah dan berkarya di ibu kota Kecamatan Cibal tersebut. Lonceng gereja. Setiap pukul 05.00 WITA, petugas koster akan membunyikan lonceng tersebut dan bunyinya terdengar hingga ke bukit-bukit (Golo Kuwu, Golo Cuwing).

Bunyi lonceng membangunkan umat, khususnya anak-anak sekolah dan para guru.

Sebenarnya, ada tiga gereja di Manggarai yang memiliki bangunan serupa yakni, Gereja Paroki Tritutanggal Maha Kudus Ranggu, dan Gereja Paroki St. Theresia Kanak-Kanak Yesus Lengko Ajang.

Namun demikian hanya Gereja Pagal yang hingga kini masih mempertahankan gaya bangunan. Adapun Gereja Rangga dan Gereja Tentang sudah direnovasi dengan bangunan yang baru.

Gereja ini merupakan salah satu misi parokial Ordo Fratrum Minorum (OFM). Selain misi paroki, lembah Pagal ini dijadikan oleh saudara Fransiskan sebagai tempat postulan bagi para calon biarawan. Letaknya persis berhadapan langsung dengan Gereja Pagal.

Pengaruh misi Fransiskan bagi masyarakat banyak memberikan manfaat. Sebut saja dengan misi ekologi yang dikenal dengan sebutan ekopastoral. Para misionaris Fransiskan melatih masyarakat setempat tentang sistem pertanian organik. Sistem ini sudah berjalan kurang lebih 11 tahun, dan telah membawa masyarakat kembali ke alam (back to nature).

Untuk jadwal Ekaristi, Gereja Pagal membuka pelayanan dua kali setiap hari Minggu yakni pada pukul 06.00 Wita dan pukul 07.30 Wita. Pelayanan juga dibuka untuk misa harian yakni pada pukul 05.30 WIB.

Masih mempertahankan bentuk aslinya, gereja ini berciri khas oleh menara di beberapa sisi. Terdapat satu menara utama dan dikelilingi empat menara kecil. Empat menara kecil ini lebih rendah dari menara utama.

Sejak awal berdiri, gereja ini beberapa kali mengalami pemugaran, terutama untuk bagian-bagian yang terkena dampak gempa sekitar tahun 2003 silam.

SEJARAH KATEDRAL RUTENG

Sejarah manggarai

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=947604048768583&id=887337391461916&__tn__=K-R

<b>sejarah katedral Ruteng

A. Awal Karya Misi (Tahun 1914-1920)

Pembaptisan perdana umat Manggarai di Reo pada tanggal 17 mei 1912 sebanyak 6 orang mendahului pembaptisan perdana warga Ruteng di Pitak tanggal 11 Desember 1914 oleh Mgr. Petrus Neijen, SVD mengawali “penanaman” benih iman katolik di Ruteng. Pemeliharaan iman yang telah ditanam itu, untuk sementara belum mendapat perhatian yang insentif.

B. Menjadi Stasi Induk dan Pusat Misi Wilayah Manggarai Tengah (Tahun 1920-1929)

Benih iman yang telah ditabur itu terus berkembang dan membuahkan hasil. Kenyataan ini sanggup menggerakkan para misionaris perintis (Berpusat di Ende) untuk menjadikan Ruteng sebagai Stasi Induk dan pusat Karya Misi untuk wilayah Manggarai Tengah. Pater Bernhard Glaneman, SVD mulai menetap di Ruteng pada tanggal 23 september 1920. Hari ini juga ditetapkan sebagai hari berdirinya ‘Misi’ di Manggarai. Buku Paroki mulai tahun 1920, karena Paroki Ruteng mencakup seluruh wilayah Manggarai bagian tengah. Banyak stasi dibuka dalam rentang waktu ini. Pater Franc Dorn, SVD menjadi pastor paroki pada tahun 1923-1939.

C. Menjadi Dekenat (Tahun 1929-1951)

Gereja Paroki Ruteng mulai dibangun pada tahun 1929 hingga tahun 1939. Gereja ini menjadi Gereja Paroki Katedral Ruteng, dengan nama Pelindung Santa Maria Diangkat Ke Surga dan Santo Yosef. Wilayah Gereja Katolik Manggarai ditetapkan sebagai Dekenat (wilayah teritorial gerejani dibawah keuskupan) pada tanggal 29 September 1929. Pater Thomas Koning, SVD menjadi Deken pertama. Paroki Ruteng menjadi pusat Dekenat Manggarai. Pater Franc Dorn, SVD menjalankan tugas sebagai pastor parokis sejak tahun 1923 sampai tahun 1939, lalu digantikan oleh Pater Frans Mensen, SVD (1939-1946). Pater Yohanes Bala Letor, SVD juga bekerja di Paroki (1942-19446), lalu Pater Nico Bot, SVD yang dijuluki ‘Pastor Pemukul’ karena selalu membawa dan pemukul didalam saku jubahnya. Pater Markus Malar, SVD bekerja di Paroki Ruteng sekitar tahun 1950an.

Tahun 1940 dari rahim Paroki Ruteng lahir Paroki Ka-redong. Dalam rentang waktu ini juga mulai berdiri sekolah-sekolah yang mendukung karya Pastoral Paroki Ruteng, bahkan Manggarai secara keseluruhan.

D. Cikal bakal nama Paroki ‘Katedral’ (Tahun 1951-1961)

Status Dekenat Manggarai meningkat menjadi Vikariat Apostolik Ruteng pada tanggal 8 Maret 1951 dan Pater Wilhelmus van Bekkum, SVD menjadi Vikaris Apostolik pertama. Beliau ditahbiskan menjadi Uskup pada tanggal 13 Mei 1951. Gereja Paroki Ruteng yang terbesar di Manggarai itu menjadi Gereja Paroki Katedral Ruteng. Sejak itu, cikal bakal nama Paroki ‘Katedral’ Ruteng mulai diukir. Dalam rentang waktu 1951-1961 Paroki ini digembalakan oleh Pater Markus Malar, SVD, lalu Pater Karel Bale, SVD dari tahun 1957 sampai dengan 1967.

E. Periode Pendewasaan (Tahun 1961-1972)

Vikariat Apostolik Ruteng ditingkatkan statusnya menjadi Keuskupan Ruteng pada tanggal 3 Januari 1961. Mgr. Wilhelmus van Bekkum, SVD menjadi uskup pertama. Peningkatan status ini merupakan pengakuan gereja universal bahwa wilayah Manggarai tidak lagi menjadi daerah misi, melainkan gereja lokal. Paroki Katedral Ruteng yang masih meliputi seluruh kota Ruteng menjadi titik sentral gereja lokal Keuskupan Ruteng. Beberapa paroki muncul dari Paroki Katedral Ruteng: Paroki St. Mikael – Kumba (tahun 1962), Paroki St. Fransiskus Assisi – Karot (tahun 1974), Paroki St. Vitalis – Cewonikit (tahun 1984), Paroki Kristus Raja – Mbaumuku (tahun 1984).

Pater Hilarius Gudi, SVD menjadi pastor Paroki Katedral pada tahun 1967-1970, lalu Pater Carolus Kale Bale, SVD menggantikan posisi beliau setelah itu Pater Yosef Klizan, SVD menjadi Pastor Paroki Katedral Ruteng pada tahun 1970-1972.

F. Periode Regenerasi (Tahun 1970-1984)

Mgr. Wilhelmus van Bekkum, SVD berhenti dengan hormat sebagai Uskup Ruteng pada tanggal 31 Januari 1972. Pater Vitalis Djebarus, SVD menjadi Administrator Apostolik Keuskupan Ruteng dan ditahbiskan menjadi Uskup Ruteng yang kedua pada tanggal 5 Mei 1973 bersamaan dengan itu pula Rm. Max Nambu, Pr. diangkat sebagai Pastor Paroki Katedral Ruteng hingga tahun 2004.

G. Periode Pengembangan

Mgr. Vitalis Djebarus, SVD diangkat menjadi Uskup Denpasar pada tanggal 4 Januari 1981. Pater Gerardus Mezemberg, SVD mengemban tugas memimpin Diosis sebagai Vikaris Kapitularis, lalu Rm. Max Nambu, Pr. (Pastor Paroki Katedral) menjadi Administrator Diosesanus pada tanggal 15 Desember 1983.

Tahta Suci Vatikan mengangkat Pater Eduardus Sangsun, SVD sebagai Uskup Ruteng pada tanggal 3 Desember 1984. Perencanaan pembangunan Katedral baru dimulai pada tahun 1985 dan ditahbiskan tanggal 15 Agustus 2002.

Rm. Alfons Segar, Pr. menggantikan Rm. Max Nambu, Pr. (tahun 2004-2008), Rm. Laurens Sopang, Pr. (2008-10 Februari 2009).

Mgr. Eduardus Sangsun, SVD meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2008. Rm. Laurens Sopang, Pr. diangkat menjadi Administrator Keuskupan Ruteng pada tanggal 16 Oktober 2008.

Rm. Daniel Sulbadri, Pr. menggantikan Rm. Laurens Sopang, Pr. sebagai Pastor Paroki Katedral sampai pada tanggal 12 Februari 2009 sampai sekarang.

Rm. Dr. Hubertus Leteng, Pr. diangkat menjadi Uskup Ruteng pada tanggal 14 April 2010.

Demikian sejarah singkat Paroki Katedral Ruteng. Ada beberapa korelasi yang erat antara perkembangan Paroki Katedral dengan kehidupan menggereja gereja lokal Keuskupan Ruteng. “Benih itu memang tumbuh dan berkembang menghasilkan buah”.

Salam sejahtera untuk kita semua